Permanecía en silencio, con los dedos manchados del color verde de la esperanza. La misma que este año no salió por la lluvia. Junto a una ventana en medio de un corredor de piedras roídas por el tiempo. Desde allí se divisaba la entrada. Dos hermosas palmeras daban la bienvenida tropical a aquel lugar. Lugar de la sin razón y lo incoherente. Él sabía perfectamente que aquellas palmeras que le dieron la bienvenida sólo se despedirían de él si su corazón se paraba por completo durante un tiempo suficiente como para que alquien aquí lo interpretase como muerte. Sujetaba un cuaderno de láminas desgastado. Había reproducido aquellas palmeras ondeantes y ahora las comparaba como si estuviese buscando las siete diferencias de una hoja de pasatiempos.

Su cabeza estaba cubierta de canas, su piel curtida por el sol y la brisa del mar. Su mirada se escondía tras unas minúsculas gafas de cerca, fruto de una donación de algún alma caritativa que le habían venido que ni pintadas. Llevaba una camisa de cuadros con las mangas remangadas y un vaquero que alguien apartó de su armario y que la madre Carmen le había procurado hacía unos días.

Pese a que parecía estar ausente y ensimismado en su tarea junto al cristal, ajeno a cualquier cambio en el entorno, me dio las buenas tardes cuando llegué a su altura. Le contesté con una sonrisa a medias y lo observé un momento. Un ratito. Un instante de esos que en el cine parece que duran una eternidad. Curioseé entre su dibujo y me entretuve en sus manos manchadas y en el alféizar de la ventana repleto de ceras de colores cuidadosamente desordenadas.

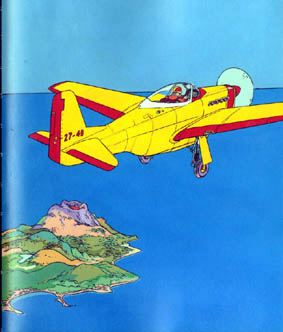

Los hospitales me descomponían por dentro. Y los centros psiquiátricos aún generaban en mí más desazón, si cabe. Había venido a ver a mi hermano después del trabajo. Pasa algunos días custodiado por las palmeras en los cambios de estación. Su enfermedad se acentúa en los cambios de solsticio a equinoccio y viceversa. Se alegró de verme. Me dio dos besos y me dijo lo guapa que estaba, al tiempo que me sujetaba el hombro, y lo bien que me sentaba la ropa. Sus planes para dar la vuelta al mundo, para saborear cada uno de sus rincones y llenar su vida de buenos recuerdos. Atardeceres que filtraría por sus iris y guardaría para siempre en el lugar donde él guardaba sus sueños. Me contó su plan para la empresa de nuestro otro hermano, y un sinfín de historias más que me dieron una ligera idea de cómo se encontraba en realidad aquella tarde.

De pronto irrumpió en la habitación cargado con un sinfín de láminas aquel artista anónimo. Me las presentó para que las cogiera y correspondí alargando mis brazos. -Hola Fran, he pensado que a tu hermana le gustaría ver mis dibujos. Lo dijo si pestañear clavando su mirada en nosotros por encima de sus gafas de cerca. Pensé que se quedaría a escuchar mis impresiones o a explicar su obra. Nada más lejos de la realidad. Cuando levanté la vista después de reconocer la primera lámina él ya estaba en el umbral de la puerta. Frenó en seco y sujetando el marco de la puerta exclamó en voz alta, -Ni las vendo, ni las presto. Y desapareció sin más.

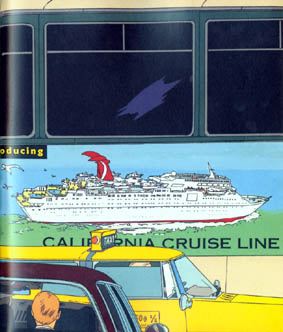

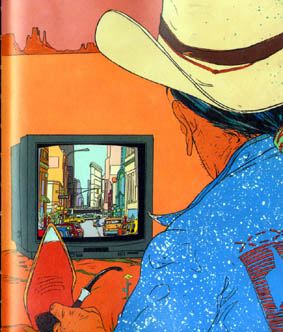

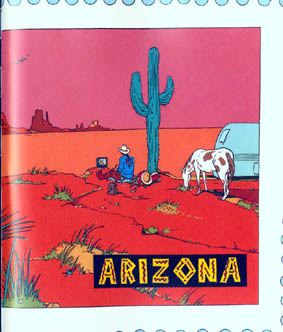

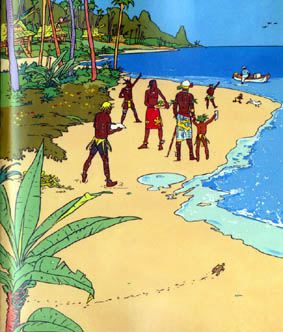

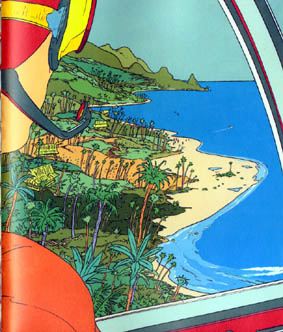

Las palmeras de la entrada eran la primera del montón. Eran una reproducción exacta. No había lugar para la duda. Aquel hombre era un verdadero maestro en el manejo de aquellas ceras de colores. Había sabido transmitir su movimiento, su robustez y su hermosura. La siguiente era una panorámica de la ciudad desde Gibralfaro con un sol que se bañaba en los tejados y jugaba en la Alameda. Y la siguiente un atardecer sobre el mar salpicado de amarillos, rojos intensos y destellos sobre las olas, luego una cascada envuelta por un paisaje amazónico, un molino de viento sobre un campo de trigo y un desierto de arena. Los sueños de mi hermano yacían sobre las láminas de aquel desconocido. La gran muralla china. Las pirámides de Egipto. Invité a mi hermano a compartir la presentación pero me dijo que ya las había visto ni se sabe las veces. Aun así me las fue sujetando según las pasaba para rehacer el montón. El Taj Mahal en India. Un paisaje helado. Una casa típica nipona con un jardín de bambú y un estanque con peces de colores. Una roca muy grande que está en Australia y de la que no recuerdo el nombre.

Se hizo de noche. Una enfermera entró para recordarme que el horario de visitas se había terminado hacía más de dos horas al tiempo que daba las pastillas a mi hermano y comprobaba que efectivamente la medicación hacía su viaje por el sistema digestivo y no por debajo de la cama. Rogué para que se saltase las estrictas normas y me autorizó con uno de esos formularios de sonrisa y guiño. Se lo devolví debidamente firmado y me recordó al marcharse la letra pequeña. -Por favor, no hagáis ruido o me meteréis en un buen lío. Para salir tengo que abrirte, búscame, estaré en el control.- Asentí pese a que conocía el código de la puerta y salió cerrando la puerta despacio.

Mi hermano acabó involucrándose en mi tarea al borde de la cama. Aderezó con mil historias cada una de los lugares, cada paisaje y cada atardecer contenido en aquellas láminas. Nuestras siluetas se fundieron en un hombro con hombro y cabeza con cabeza, como exhaustos por el largo camino. Y no sé si guardó en su corazón aquello. Yo por mi parte sí que lo hice. En cierto modo, aquella tarde y desde aquella habitación viajé con mi hermano por todo el planeta.